技術文章

研究發現控制飲酒行為的皮質-腦干回路

閱讀:636 發布時間:2020-1-13雖然酒精的使用在現代社會是普遍存在的,但只有一部分人會出現酒精使用障礙(alcohol use disorder),即酒精成癮。然而,科學家們還不明白為何有些人容易出現飲酒問題,而另一些人卻沒有。

如今,在一項新的研究中,來自美國沙克生物學研究所和麻省理工學院等研究機構的研究人員發現了一種控制小鼠飲酒行為的皮質-腦干回路(cortical-brainstem circuit),并且它可以作為一種生物標志物用于預測小鼠日后產生的強迫性飲酒行為。在未來,這些發現可能會對理解人類的酗酒和酒精成癮產生潛在影響。

這次發現了一種可以提前數周準確預測哪些小鼠會出現強迫性飲酒行為的大腦回路。這項研究*回路分析與酒精成癮研究之間的空白,并*揭示了強迫性飲酒的表現是如何隨時間的推移在大腦中產生的。

美國國家衛生研究院(NIH)將酒精使用障礙定義為一種慢性腦部疾病,在這種疾病中,個體強迫性飲酒,常常伴有負面情緒。先前的研究集中在探究飲酒障礙(drinking disorder)產生后的大腦。研究團隊*試圖發現導致強迫性飲酒容易產生的大腦回路,而這在之前并沒有被研究過。

研究人員初試圖了解酗酒會如何改變大腦,從而促進強迫性飲酒產生。在這個過程中,偶然發現實際上能夠根據*喝酒時的神經活動來預測哪些動物會出現迫性飲酒行為。

在這項新的研究中,這些研究人員創建了一種稱為“酗酒誘導的強迫任務(binge-induced compulsion task, BICT)”的測試方法,以探究飲酒的易感性與經驗如何相互作用,從而在小鼠中產生強迫性飲酒。BICT允許這些研究人員研究酒精攝入以及帶有負面影響的酒精攝入,比如酒精中加入了苦味。通過一系列測試,他們觀察到這些小鼠可以分為三組:低飲酒組、高飲酒組和強迫飲酒組。與前兩組不同,強迫飲酒組中的小鼠對負面影響不敏感。

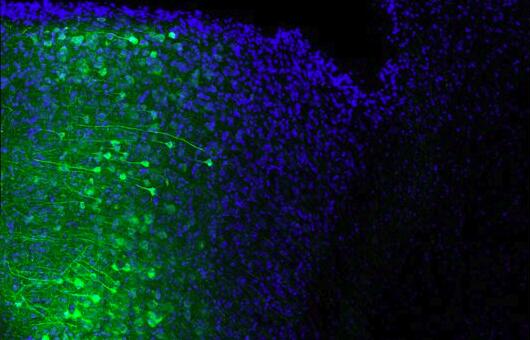

這些研究人員隨后使用一種稱為微內窺鏡單細胞分辨率鈣成像(microendoscopic single-cell resolution calcium imaging)的成像技術,可以在飲酒之前、飲酒期間和飲酒后繪制感興趣的細胞和大腦區域的圖譜。具體來說,他們研究了兩個參與行為控制和對不良事件做出反應的大腦區域---內側前額葉皮層(medial prefrontal cortex)和導水管周圍灰質(periaqueductal gray matter)---中的神經元活動。

研究人員發現強迫性飲酒的產生與這兩個大腦區域之間的神經通信模式有關,并且這種通信模式是預測未來出現強迫性飲酒的生物標志物。此外,通過使用光遺傳學技術,他們利用光來控制這種神經通路的活動。通過開啟或關閉這種大腦回路,能夠增加或減少強迫性飲酒。

研究人員通過觀察小鼠的大腦,發現了可在強迫性飲酒產生之前預測它們是否成為強迫性飲酒者的神經活動模式。研究人員不知道這個大腦回路是專門針對酒精的,還是同一個回路參與多種不同的強迫行為,比如與其他物質濫用或自然獎勵有關的行為,因此還需要對此進行研究。

接下來,這些研究人員計劃對這些皮質-腦干神經元進行測序,以鑒定可用于治療的靶標。

化工儀器網

化工儀器網