首次實現了近紅外摻雜熒光的高效多模防偽和保密應用 | 前沿用戶報道

供稿:白冰

成果簡介

2021年4月,北京理工大學張加濤教授課題組在材料學期刊 Advanced Functional Materials (DOI: 10.1002/adfm.202100286,IF=16.836) 發表了題為Dopant Diffusion Equilibrium Overcoming Impurity Loss of Doped QDs for Multimode Anti-Counterfeiting and Encryption 的論文,利用雜質擴散平衡策略首次實現了近紅外摻雜熒光的高效多模防偽和保密應用。

半導體之所以能被廣泛應用在光電產品世界中,憑借的就是在其晶格中植入雜質改變其電性,調控半導體納米晶體的光、電、磁性質,實現高效率發光器件、太陽能電池、自旋電子器件等新型光電子器件的應用。Cu+作為一種通用的摻雜雜質,可以用來調控半導體納米晶的光電性質。但是在摻雜納米晶高溫外延生長鈍化層的過程中,Cu+雜質容易向外擴散,容易造成摻雜失效,阻礙了摻雜納米晶的進一步應用。要實現半導體納米晶的廣泛應用,必須解決摻雜問題。

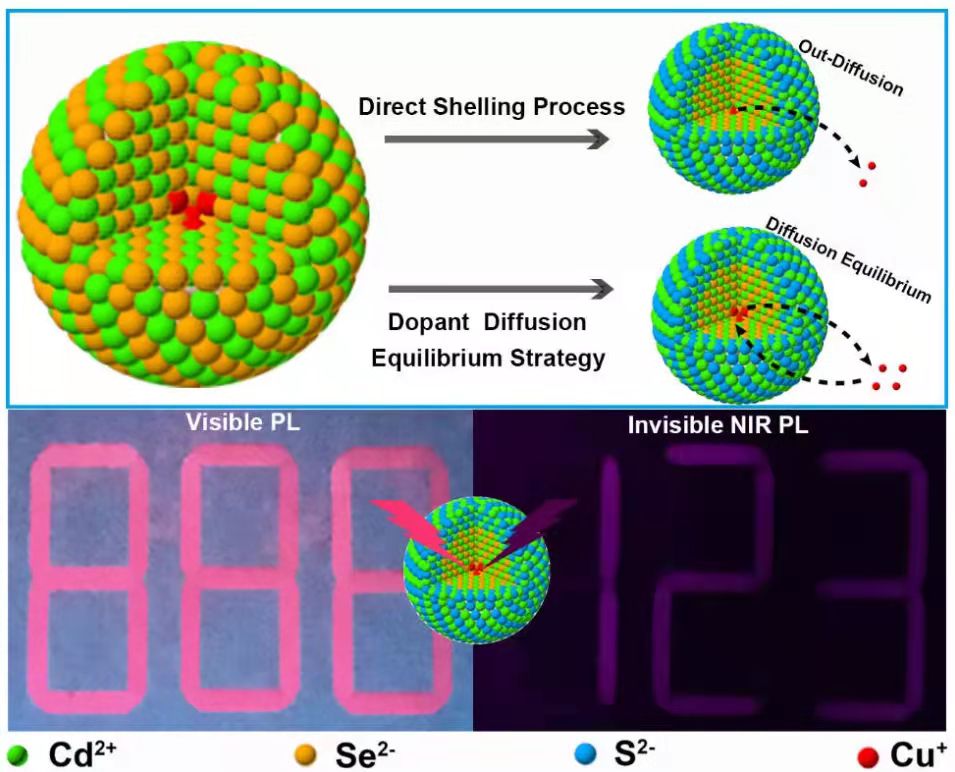

北京理工大學張加濤教授課題組發展了一種新型的雜質擴散平衡策略,向Cu+摻雜CdSe納米晶溶液中引入額外的Cu+,在納米晶內外部雜質離子擴散平衡的條件下進行表面鈍化層的高溫外延生長。該策略成功制備出Cu 摻雜CdSe@CdS(CdSe:Cu@CdS)核殼納米晶。只具有本征熒光的CdSe@CdS和同時具有微弱本征熒光和強近紅外熒光的CdSe:Cu@CdS納米晶分別記錄了干擾信息和關鍵信息,且這兩種信息在肉眼下無法被明顯分辨;而關鍵信息的近紅外熒光則可以通過普通商業手機攝像頭和濾光片(截止邊800 nm)的組合輕松獲取,首次實現了近紅外摻雜熒光的高效多模防偽和保密應用。

圖文導讀

通常直接在Cu+摻雜CdSe納米晶表面外延生長鈍化殼層容易造成雜質Cu+向外部擴散,導致摻雜失效,阻礙了摻雜納米晶的進一步應用。北京理工大學張加濤課題組向溶液中引入額外的Cu+,溶液中的Cu+與納米晶內部的雜質Cu+形成擴散平衡,該擴散平衡在高溫下阻礙了納米晶內部的Cu+向外擴散,最終在CdSe@CdS核殼納米晶內部形成了有效的Cu+摻雜,保持了Cu+摻雜核殼納米晶的近紅外摻雜熒光。

圖1 雜質擴散平衡策略示意圖和防偽/保密應用

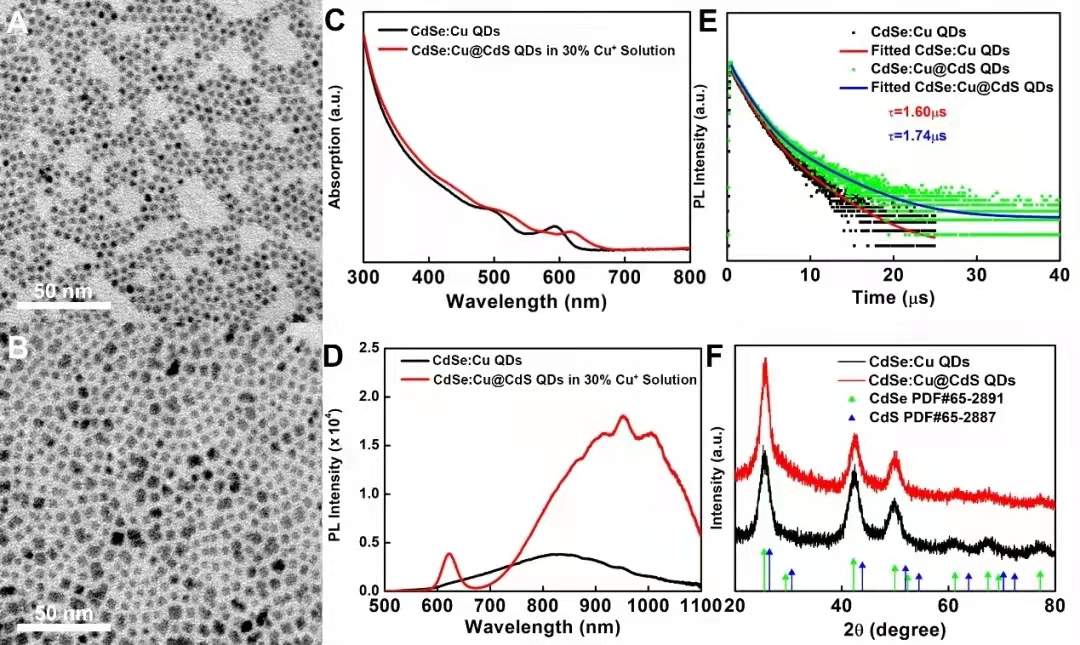

圖2 CdSe:Cu和CdSe:Cu@CdS納米晶的形貌、光學和結構表征

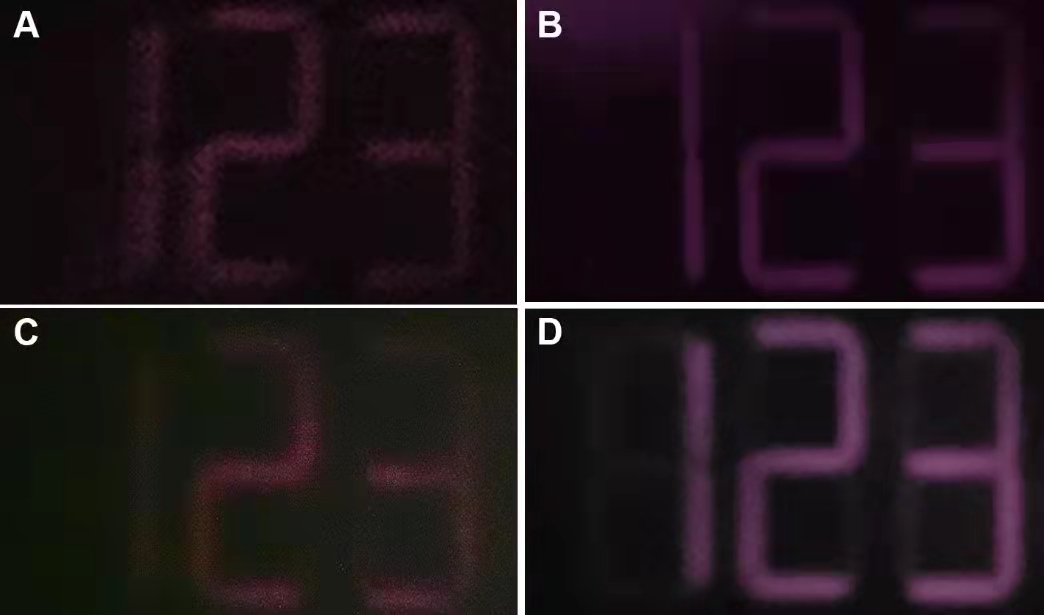

圖3 近紅外熒光防偽和保密圖案在多種商業手機中的成像效果

Cu+摻雜CdSe納米晶擁有一個較寬的摻雜熒光發射峰,該峰覆蓋了可見光區和近紅外光區(700 nm-1100 nm),在此范圍內使用常規的熒光光譜儀無法獲得連續且完整的熒光光譜數據。HORIBA Duetta 熒光光譜儀裝備了CCD檢測器,可以連續地獲取從250 nm 到1100 nm 范圍內的熒光光譜信息,為探索材料的新結構、新性能和新應用提供了有力的幫助。

Duetta 熒光及吸收光譜儀

如果您對上述產品感興趣,歡迎掃描二維碼留言,我們的工程師將會及時為您答疑解惑。

總結展望

現階段基于可見熒光的防偽手段面臨著易被破解的風險。基于不可見近紅外熒光的防偽/保密應用明顯地提高了破解的難度,擁有更高的信息安全性。常用的手機攝像頭可以有效地捕獲近紅外熒光,降低了這種基于不可見近紅外熒光防偽/保密應用的門檻,有望取代現有的可見熒光防偽/保密模式,實現大規模應用。

文獻信息

Dopant Diffusion Equilibrium Overcoming Impurity Loss of Doped QDs for Multimode Anti-Counterfeiting and Encryption

文章署名作者:Bing Bai, Meng Xu, Jianzhong Li, Shuping Zhang, Chen Qiao, Jiajia Liu, Jiatao Zhang

掃碼查看文獻

張加濤教授簡介

張加濤教授現任北京理工大學化學與化工學院院長、北京理工大學首位徐特立特聘教授,英國皇家化學會會士、國家自然科學基金委優秀青年基金獲得者、國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)杰出獎 獲得者。以第一作者或通訊作者在 Nature、Science、Nature Nanotech、Angew. Chem. Int. Ed、Adv. Mater. 等期刊發表 SCI 論文 50 余篇,他引 2800 余次。

10

10